04.01.2016, 21:08

Hallo,

Heute möchte ich mal meinen EKV13 vorstellen.

Ich werde versuche mich kurz zu halten, aber ich glaube der Beitrag wird doch etwas länger, weil es ein recht umfangreiches Gerät ist.

Auf die genauen technischen Daten möchte ich auch erstmal verzichten, das würde auch den längsten Beitrag sprengen, also hier die Kurzversion:

Empfangsbereich: 14-535 kHz / 1,6-30 MHz, abstimmbarer Preselektor

Frequenztreffsicherheit: besser 100 Hz ( 200 Hz bei LW ) nach 2h, +5 - +45°C, ±10% Netzspannungschwankung

Frequenzinkonstanz: besser 40 Hz/ 24h nach 2h Einlaufzeit, +5 - +45°C, ±10% Netzspannungschwankung

Dreifachsuper ZF: 38,3 MHz, 3,2 MHz, 200 kHz

Frequenzanzeige: mechanische Digitalanzeige - Auflösung 100 Hz

AM, USB, LSB, FSK

Betriebsarten: A1, A2, A3, A4, A3J, A3A, A3B intern, A3B extern, F1, F4, F6

Empfindlichkeit: A3J bei 2700 Hz Bandbreite und 20dB Störabstand «2.0 uV

ZF Bandbreiten: +6 kHz, +2,7 kHz, +/- 3 kHz, +/- 1,5 kHz, +/- 700 Hz, +/- 250 Hz, +/- 75 Hz

Antenneneingänge: ca. 75 Ohm unsymmetrisch, mit Schutzschaltung für Werte größer 40V an 75 Ohm

Fernschreibdemodulator

Abstimmanzeige für FSK: Oszilloskopröhre B7S4, 2 x Anschluß für Fernschreiber

Betriebsspannungen: 220 Volt Wechselstrom / 24 Volt Gleichstrom

Leistungsaufnahme: 75 W mit Thermostat, 45 W ohne Thermostat

Abmessungen: 53 x 41,5 x 41 cm

Gewicht: 52kg

Also los gehts, erstmal ein Foto von vorn:

Unten im Bild ist der eigentliche Empfänger, die drei oberen Einschübe sind Zusatzmodule. Je nach dem was für Module eingebaut sind, haben die Empfänger unterschiedliche Beizeichnungen (EKV10 - EKV15).

Diese Zusatzmodule sind heutzutage kaum brauchbar, waren sie doch hauptsächlich für den Fernschreibbetrieb gedacht. Es gibt zwar im Amateurfunk noch die Betriebsart Funkfernschreiben, aber ob die Zusatzmodule dafür geeignet sind entzieht sich noch meiner Kenntnis. Einzig der linke Einschub macht noch Sinn, hier können bis zu vier Antennen angewählt werden.

Rückseite:

Hier sind eigentlich auch nur die Antennenbuchsen rechts interessant.

An der Buchse ziemlich in der Mitte kann die ZF abgenommen werden.

Der Rest auch wieder für den Fernschreibbetrieb. Hier können noch richtige ratternde Fernschreiber angeschlossen werden, die es aber kaum noch gibt.

Das Gerät ohne Gehäuse von hinten:

Hier sieht man, das es sich um einen komerziellen Empfänger handelt. Alle Baugruppen sind sehr schnell einzeln austauschbar, die Kabel farblich gekennzeichnet.

Ein Foto des Grundgerätes ohne Frontplatte:

Die Frontplatte ist schnell abnehmbar und die Bedienelemente rasten beim Wiedereinbau -egal in welcher Stellung sie dabei stehen- bei der ersten Betätigung wieder ordnugsgemäß ein.

Hier beim Foto der abgenommenen Frontplatte auch sehr schön zu sehen (die runden Scheiben):

Hier einige Detailfotos, die das Herz eines Mechanikers aufgehen lassen.

Frontplattenbefestigung mittels kraft- und formschlüssiger Befestigung:

Die Abstimmmechanik hat es in sich. Da sollte man wohl die Finger von lassen...

Geöffneter Quarzthermostat. Zur besseren Frequenzkonstanz werden die Quarze auf ca. 70 Grad vorgeheizt. Dazu sollte der Empfänger 2 Stunden warmlaufen:

Oszilloskopröhre B7S4 zur Abstimmanzeige bei Fernschreibbetrieb. Heutzutage eher unwichtig:

Viele Bauteile sind vibrationsgeschützt eingelötet. Der Empfänger wurde auch auf Schiffen und Fahrzeugen betrieben, da ist das sicherlich wichtig:

Schutzsofitten für die Antenneneingänge 40 Volt 10 Watt:

??? Warscheinlich für eine größere Langzeitkonstanz der Baugruppe...:

Beim Zusammenbau der Baugruppen werden die Stecker zuerst mit den großen Hülsen grob positioniert, die kleinen Hülsen sorgen dann für absolute Passgenauigkeit beim Einstecken:

Viele Kabel sind mit einem fest verschraubten Knickschutz versehen:

Betriebsspannungseinspeisung unten im Gehäuse. Im Betrieb "natürlich" mit einem Blech abgedeckt:

Das ganze Gerät ist auf soliden Gummipuffern gelagert und kann an diesen von unten festgeschschraubt werden (unten links und rechts zu sehen):

Hier für den Interessierten die Beschreibung der Bedienelemente. Das alles im Text zu beschreiben, hätte Tage gedauert. Ich erkläre aber gern auch die genaue Bedienung soweit es mir möglich ist:

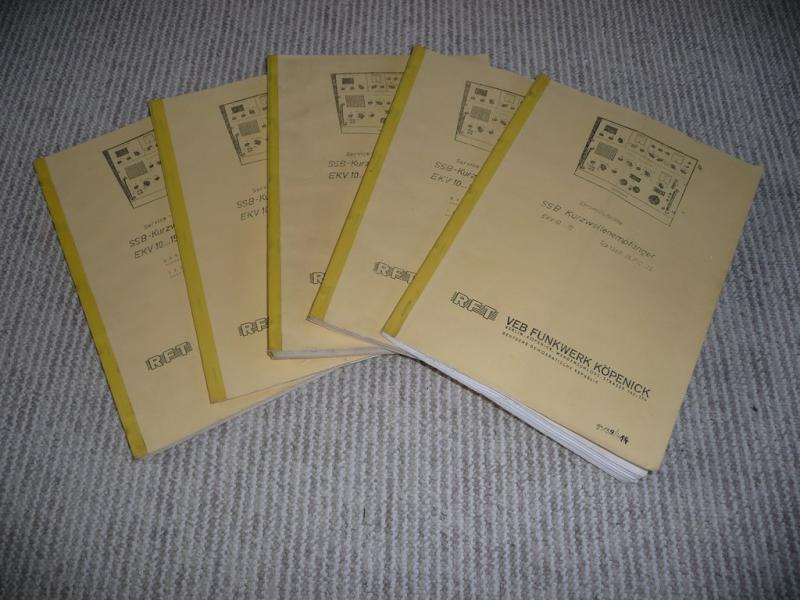

Zum Schluss ein Foto der Serviceunterlagen. Grob geschätzt 400 Seiten plus etwa 50 Seiten Schaltpläne:

Ich habe nach dem Empfänger gezielt gesucht, er soll ab und an zu Treffen in meinen UAZ 469 eingebaut und mitgeführt werden. Um ihn auch Mobil in Betrieb nehmen zu können, sind an diesem Fahrzeug 2 Batterien a 12 Volt 78 Ah und ein fest montierter 10 Meter Teleskopmast vorhanden. Das gab es an diesem Auto alles so original in der Ausführung als Funkfahrzeug. Es ist immer schön, auf solchen Treffen irgendwelche Geräte in Betrieb zu erleben. Treffen, auf denen nur geschniegelte Oldtimer -die meist nicht mal angefasst werden dürfen- zu sehen sind, kranken so langsam am Desinteresse der Besucher. Ist halt immer das selbe was man da zu sehen kriegt.

Da dieser Empfänger so einige Fallstricke bereithält die den Empfang unmöglich machen können, habe ich mich schon ein wenig in die Empfangspraxis eingearbeitet. Da kommen dann so feine Sachen wie z.B. Wetterfernschreiben auf Langwelle und Wetterkartenempfang auf Kurzwelle heraus (das geht aber auch mit einem normalen Amateurfunkempfänger).

Für mich ist das aber alles neu. Falls ich mal eine Nacht nicht schlafen kann, werde ich demnächst auf den Amateurfunkbändern auf Wellenjagd gehen.

Viele Grüße,

Axel

Heute möchte ich mal meinen EKV13 vorstellen.

Ich werde versuche mich kurz zu halten, aber ich glaube der Beitrag wird doch etwas länger, weil es ein recht umfangreiches Gerät ist.

Auf die genauen technischen Daten möchte ich auch erstmal verzichten, das würde auch den längsten Beitrag sprengen, also hier die Kurzversion:

Empfangsbereich: 14-535 kHz / 1,6-30 MHz, abstimmbarer Preselektor

Frequenztreffsicherheit: besser 100 Hz ( 200 Hz bei LW ) nach 2h, +5 - +45°C, ±10% Netzspannungschwankung

Frequenzinkonstanz: besser 40 Hz/ 24h nach 2h Einlaufzeit, +5 - +45°C, ±10% Netzspannungschwankung

Dreifachsuper ZF: 38,3 MHz, 3,2 MHz, 200 kHz

Frequenzanzeige: mechanische Digitalanzeige - Auflösung 100 Hz

AM, USB, LSB, FSK

Betriebsarten: A1, A2, A3, A4, A3J, A3A, A3B intern, A3B extern, F1, F4, F6

Empfindlichkeit: A3J bei 2700 Hz Bandbreite und 20dB Störabstand «2.0 uV

ZF Bandbreiten: +6 kHz, +2,7 kHz, +/- 3 kHz, +/- 1,5 kHz, +/- 700 Hz, +/- 250 Hz, +/- 75 Hz

Antenneneingänge: ca. 75 Ohm unsymmetrisch, mit Schutzschaltung für Werte größer 40V an 75 Ohm

Fernschreibdemodulator

Abstimmanzeige für FSK: Oszilloskopröhre B7S4, 2 x Anschluß für Fernschreiber

Betriebsspannungen: 220 Volt Wechselstrom / 24 Volt Gleichstrom

Leistungsaufnahme: 75 W mit Thermostat, 45 W ohne Thermostat

Abmessungen: 53 x 41,5 x 41 cm

Gewicht: 52kg

Also los gehts, erstmal ein Foto von vorn:

Unten im Bild ist der eigentliche Empfänger, die drei oberen Einschübe sind Zusatzmodule. Je nach dem was für Module eingebaut sind, haben die Empfänger unterschiedliche Beizeichnungen (EKV10 - EKV15).

Diese Zusatzmodule sind heutzutage kaum brauchbar, waren sie doch hauptsächlich für den Fernschreibbetrieb gedacht. Es gibt zwar im Amateurfunk noch die Betriebsart Funkfernschreiben, aber ob die Zusatzmodule dafür geeignet sind entzieht sich noch meiner Kenntnis. Einzig der linke Einschub macht noch Sinn, hier können bis zu vier Antennen angewählt werden.

Rückseite:

Hier sind eigentlich auch nur die Antennenbuchsen rechts interessant.

An der Buchse ziemlich in der Mitte kann die ZF abgenommen werden.

Der Rest auch wieder für den Fernschreibbetrieb. Hier können noch richtige ratternde Fernschreiber angeschlossen werden, die es aber kaum noch gibt.

Das Gerät ohne Gehäuse von hinten:

Hier sieht man, das es sich um einen komerziellen Empfänger handelt. Alle Baugruppen sind sehr schnell einzeln austauschbar, die Kabel farblich gekennzeichnet.

Ein Foto des Grundgerätes ohne Frontplatte:

Die Frontplatte ist schnell abnehmbar und die Bedienelemente rasten beim Wiedereinbau -egal in welcher Stellung sie dabei stehen- bei der ersten Betätigung wieder ordnugsgemäß ein.

Hier beim Foto der abgenommenen Frontplatte auch sehr schön zu sehen (die runden Scheiben):

Hier einige Detailfotos, die das Herz eines Mechanikers aufgehen lassen.

Frontplattenbefestigung mittels kraft- und formschlüssiger Befestigung:

Die Abstimmmechanik hat es in sich. Da sollte man wohl die Finger von lassen...

Geöffneter Quarzthermostat. Zur besseren Frequenzkonstanz werden die Quarze auf ca. 70 Grad vorgeheizt. Dazu sollte der Empfänger 2 Stunden warmlaufen:

Oszilloskopröhre B7S4 zur Abstimmanzeige bei Fernschreibbetrieb. Heutzutage eher unwichtig:

Viele Bauteile sind vibrationsgeschützt eingelötet. Der Empfänger wurde auch auf Schiffen und Fahrzeugen betrieben, da ist das sicherlich wichtig:

Schutzsofitten für die Antenneneingänge 40 Volt 10 Watt:

??? Warscheinlich für eine größere Langzeitkonstanz der Baugruppe...:

Beim Zusammenbau der Baugruppen werden die Stecker zuerst mit den großen Hülsen grob positioniert, die kleinen Hülsen sorgen dann für absolute Passgenauigkeit beim Einstecken:

Viele Kabel sind mit einem fest verschraubten Knickschutz versehen:

Betriebsspannungseinspeisung unten im Gehäuse. Im Betrieb "natürlich" mit einem Blech abgedeckt:

Das ganze Gerät ist auf soliden Gummipuffern gelagert und kann an diesen von unten festgeschschraubt werden (unten links und rechts zu sehen):

Hier für den Interessierten die Beschreibung der Bedienelemente. Das alles im Text zu beschreiben, hätte Tage gedauert. Ich erkläre aber gern auch die genaue Bedienung soweit es mir möglich ist:

Zum Schluss ein Foto der Serviceunterlagen. Grob geschätzt 400 Seiten plus etwa 50 Seiten Schaltpläne:

Ich habe nach dem Empfänger gezielt gesucht, er soll ab und an zu Treffen in meinen UAZ 469 eingebaut und mitgeführt werden. Um ihn auch Mobil in Betrieb nehmen zu können, sind an diesem Fahrzeug 2 Batterien a 12 Volt 78 Ah und ein fest montierter 10 Meter Teleskopmast vorhanden. Das gab es an diesem Auto alles so original in der Ausführung als Funkfahrzeug. Es ist immer schön, auf solchen Treffen irgendwelche Geräte in Betrieb zu erleben. Treffen, auf denen nur geschniegelte Oldtimer -die meist nicht mal angefasst werden dürfen- zu sehen sind, kranken so langsam am Desinteresse der Besucher. Ist halt immer das selbe was man da zu sehen kriegt.

Da dieser Empfänger so einige Fallstricke bereithält die den Empfang unmöglich machen können, habe ich mich schon ein wenig in die Empfangspraxis eingearbeitet. Da kommen dann so feine Sachen wie z.B. Wetterfernschreiben auf Langwelle und Wetterkartenempfang auf Kurzwelle heraus (das geht aber auch mit einem normalen Amateurfunkempfänger).

Für mich ist das aber alles neu. Falls ich mal eine Nacht nicht schlafen kann, werde ich demnächst auf den Amateurfunkbändern auf Wellenjagd gehen.

Viele Grüße,

Axel

Womit fährt der Norweger zur Mittagspause...?

...Na mit einem Fjord Siesta!

...Na mit einem Fjord Siesta!